明らかにすべきはユーザの「可変」箇所

UXでもCXでも改善の成果を上げるためには、施策の前後でユーザに好ましい変化が起きている必要があります。ユーザのボリュームと、それぞれの行動の変化の量がポイントです。この観点から考えると考えるべき事はシンプルです。好ましい変化を起こすことができるのはどのようなユーザで、どのような施策により実現できるのか、が成果に繋がるユーザ理解です。CXなどで高ロイヤリティの顧客との関係性を維持したい場合はいかにその状態を維持・強化できるか、の観点から見ます。この場合は逆に好ましくない変化をいかに起こさないかを明らかにします。いずれの場合も、ユーザの何が可変で、何が固定的なのか、を見極める事が成果の出る施策の前提となります。

ユーザの両極端な特性

ユーザは日々の行動や意思決定についてすべてゼロベースで考えている訳ではありません。習慣化した、無意識的な行動の場合、思考はスキップされます。ルーティンの行動や本人の価値観に基づく判断は、ひとたび習慣化・固定化してしまうと容易な事では変化しません。一方で、人は状況に応じて行動、思考を変化させます。このことは、過去の行動パターンが分かったからと言って、必ずしもそれが未来も続くとは限らないという事を意味します。

ポイントは現在の行動パターンと未来の振れ幅

インタビュー結果から見えてくるユーザの行動のパターン、これは過去のファクトであると同時に、何もせずに放っておいたら(条件が変わらなければ)繰り返される未来でもあります。ここで重要となるのは変化を生む条件です。これには現在の行動パターンをベースに変化可能な箇所の振れ幅をインタビュー調査の中で探ります。様々な質問やプロトタイプを刺激として当てみます。この反応が施策を考える上で極めて重要なインプットです。未来に関する質問をする際は、リアリティのある丁寧な状況設定をしないと信頼性のある回答は得られないため、ユーザ調査で行う必要があります。

ユーザ調査はただのインプット、分析がすべて

ユーザ調査はあくまでインプットの収集です。この結果を分析してはじめて有効な施策とその優先付けを行うことができます。まず、成果を上げる施策は一定のボリュームのユーザに対して有効である必要があります。例えば、施策案Aがあるユーザに対して良好な結果があった場合でも、他のユーザーに同様に有効なのか、どのような条件であれば有効なのか、が分からなければ期待できるボリューム感は判断できません。調査結果をどこまで一般化できるのか、の分析が必要です。また、ユーザ行動に好ましい変化があった場合も、それがたまたまなのか、繰り返し起こりえるものなのか、行動の再現性についても同様に検証する必要があります。これらの分析を行う場合、「何人中何人」といった確率的な分析は意味を持ちません。収集段階で未知の切り口である項目についてバランスよく収集する事は不可能だからです。この分析では結果の理由が重要となります。なぜそのような反応だったのか、を掘り下げていくことで、そのユーザ特有の要因なのか、広く一般化できることなのか、たまたまの偶然なのか、再現性の高い反応なのか、を切り分ける事が可能となります。結果に影響する要素は複雑で、ユーザごとにパターンも異なるため、ユーザごとのギャップ分析を用いて構造化します。

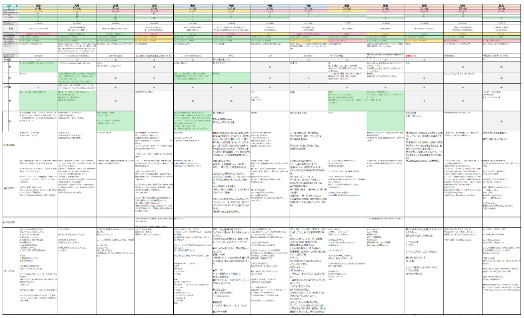

ギャップ分析の例。インタビュー内容を元に、ユーザごとの成功/失敗パターン、原因と結果の因果関係について構造的に分析します。これらの分析を行うためには必要なインプットを獲得するための準備が不可欠であり、調査前の事前仮説の精度で勝負が決まります。

打ち手に繋がらないユーザ調査とは

どのような分析を行うか、という見通しのないユーザ調査の結果は施策に向けたインプットとしては十分ではありません。例えば、達成したいビジネスゴールとは無関係なユーザの行動やインサイトを掘り下げたり、逆に重要なところの深堀が不足したりします。事前仮説が不十分だと、単にユーザの過去の行動を洗い出しただけで終わってしまい、変化の振れ幅についてはインプットのないまま施策を考えることになります。調査で施策案への反応を得られた場合でも、その反応の一般化や再現性について検証するだけの深堀ができていないとその施策の有効性は分析できず、優先度をつけることもできません。「とりあえずユーザ調査してみましょう」という進め方では有効な打ち手に到達できません。

ゴールから考えるやり方

最終的に達成したいビジネスゴールからはじめて、そのために必要となるインプットと分析、それに適した調査設計と被験者収集とすべて後ろから繋がる事が必要です。そしてゴールから考えれば、ユーザの行動や意思決定、態度形成のパターンを明らかにすること、そしてその可変な箇所を特定する、というのがユーザ理解の目的となります。